تحكم متطلبات المقاولات الرأسمالية في قرارات السلطات التعليمية: المرونة والتشغيلية موجهين أساسين لأهداف التعليم ومضمونه

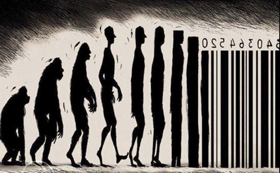

إن التحولات غير المتوقعة لسوق الشغل والهشاشة المعممة، هي نتاج احتداد المنافسة الرأسمالية. يؤدي هذا إلى تنامي الطلب على المرونة. ما يُطلب اليوم من التعليم ليكون مسايرا لحاجيات سوق الشغل، لا يجعل منه صيرورة لبناء معارف متعددة الأبعاد، خضعت مسبقا لنقاش ديمقراطي واسع، ولا يجعل من المدرسة وسطا لتمكين الأفراد من القدرة على التحليل والحصول على مؤهلات مهنية تقتضيها الضرورات المجتمعية، تلبية لحاجة الشعوب للقضاء على الفوارق وللعيش دون تخريب للبيئة، بل المطلوب من التعليم، تلبية طلب سوق الشغل للمرونة التي يجب أن تستمر “مدى الحياة” لحفاظ الأفراد على قيمتهم في هذه السوق. هذه المرونة التي تُعد الحجر الأساس لمعظم تقارير المؤسسات والمنظمات العالمية حول التعليم، تُترجمه البيداغوجيات المقاولاتية، الموصى بها، كبيداغوجية الكفايات.

لم يعد “التأهيل”، كما ساد في فترة الازدهار الرأسمالي، هو الضابط والموجه للعلاقة بين الشغل والتكوين. كان هذا النوع من الضبط يرتكز على مجموعة من العناصر المعلنة مسبقا والمتوافق عليها، كمستوى الأجر الخاص بهذا التأهيل وشروط الشغل وضمان الحماية الاجتماعية. في الحقبة الراهنة، تغير شكل الضبط الذي كان عبارة عن منظومة جماعية، لتصبح “التشغيلية” هي العنصر المحدد للعلاقة بين التكوين وسوق الشغل. أصبح الفرد مسؤولا لوحده عن محفظته الاستثمارية من الكفايات، والتي ستضمن له تشغيليته التي سيُقَيٍّمها سوق الشغل.

فالكفايات مرتبطة بالفرد ويجب أن تعكس مدى مرونته، في حين أن التأهيل يستوجب تصنيفا للمهن وللمناصب ينتج عن مفاوضات جماعية. صعوبة تعريف مضمون العمل المتغير باستمرار، بالإضافة إلى تعميم عدم ترسيم الأجراء والأطر الذين سرعان ما تنتهي مدة صلاحيتهم، كلها عوامل أدخلت عملية تصنيف الأنشطة المهنية في أزمة دائمة، ليجري استبدال هذه المهمة بالتركيز على الكفايات التي يحملها الفرد، والتي يراد لها أن تُحَمٍّله تابعات الفوضى الناجمة عن سُعار المنافسة.

يتيح مفهوم التأهيل الكشف عن التناقضات بين إدارة المقاولة والأجراء. عند التفاوض حول تصنيف المهن، يَظهر التعارض بين التأهيل المطلوب والتأهيل المكتسب أي التعارض بين متطلبات المناصب والشواهد التي حصل عليها العمال. كما تبرز التباينات بين المواقف بخصوص تقييم المناصب أو الأفراد. عكس ذلك، يُخفي مفهوم الكفاية التناقضات بين متطلبات منصب الشغل ومعارف الأفراد[1].

مع الكفايات، تَأخذ المهارات المكتسبة من التجربة ومن التاريخ الفردي أو الجماعي للأجراء مكان المعارف النظرية التي كانت تستمد قيمتها عند تحكم التأهيل في العلاقة بين الشغل والتعليم أو التكوين. التركيز على اكتساب الكفايات يُخفي مدى الهوة الشاسعة التي أصبحت تفصل بين ما يتطلبه العمل بصورة مباشرة وقرارات الإدارة الممركزة. كما يخفي الغايات الحقيقية لقرارات وتوجيهات الخبراء والمدبرين، والمسطرة بمعزل عن نشاط ودينامية المنتجين المباشرين. تَغير التوجيهات والاستراتيجيات لا يُعد فشلا لمسيري المقاولة أو فشلا للسوق بل عدم اكتساب الأجراء للكفايات اللازمة التي تمكنهم من التكيف مع واقع متحول، وكأن طبيعة تحوله وسرعة هذا التحول قدران منزلان، وليسا نتيجتين لقرارات من بيدهم السلطة.

رفض جعل المعارف في المستوى الأول داخل الممارسات التي تعتمد على الكفايات، من شأنه أن يحبس الأجراء داخل وضعية المنفذين الذين لن تكون لهم إمكانية الاطلاع على دائرة اتخاذ القرارات. فاكتساب المعارف محبذ، لكن في حدود ما تفرضه قسمة العمل، واكتسابها لا يجب أن يتيح للعامل المنفذ هامش التحرك إلا تحت المراقبة. وكل ما يظهر من إشراك الأجراء في اتخاذ القرار لا يغدو سوى مبادرات جزئية، تحكمها السياسات العامة للمقاولة. تساعد التكنولوجيا الرقمية على مركزة الخيارات التي تُوجه المنفذين وتُظهر أنشطتهم كأنها مستقلة، في حين أن هذه الأنشطة استجابات لحزمة برامج مثبتة في نظام معلوماتي، هدفها تحقيق أهداف سياسة عامة تخدم مصالح المساهمين وأرباب العمل.

هذا المرور من التأهيل إلى الكفايات تلزمه معايير عامة توضح الكفاية وتمكن من قياسها، وهذا ما سيَكْفَله الإشهاد المدرسي. من هذا المنطلق تأتي ضرورة إدخال منطق الكفايات للمدرسة وتكييف مُصادقتها على الكفايات المكتسبة مع تكوين اليد العاملة التي تحتاجها المقاولة. يجب على المدرسة أن تنتقل من مدرسة المعارف إلى مدرسة الكفايات. تعطي بيداغوجية الكفايات الأولوية لتنمية عناصر الشخصية التي ترفع من قابلية التشغيل عوض تشجيع اكتساب المعارف، الغير النافعة من وجهة النظر الاقتصادية. من شأن هذه الممارسة البيداغوجية أن تؤدي إلى تفكيك سيرورة التعليم وأن تنتج فقرا معرفيا وضعفا في التثقيف. فالكفايات المتوخاة، إما أن تكون غارقة في التخصص أو التقنية، وإما أن تكون أكثر عمومية، كالكفايات المرتبطة بالقدرة على العمل الجماعي أو القدرة على اتخاذ المبادرة والقدرة على التكيف، والتي يصعب رصدها وقياسها. تتجلى إحدى تناقضات النظام التعليمي الخاضع لرهانات الاقتصاد، في الطلب المتنامي على اليد العاملة الحاملة لكفايات سلوكية معينة، والتي لها القدرة على حل الوضعيات المعقدة والانتقال من حل وضعية مشكلة إلى أخرى، في الوقت الذي يجري فيه تهميش المضامين التي تطور الفكر النقدي والتحليل والبرهان، والاقتصار على تعبئة موارد جاهزة لإنجاز مهام محددة.

يحيل هذا النموذج البيداغوجي على مفهوم “مهننة” التعليم. الواقع الاقتصادي الرأسمالي الحالي الموسوم بعدم الاستقرار، لا يتيح توقع التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق الشغل بصورة صحيحة. لم يعد المطلوب فقط اختيار مهنة محددة في تخصص معين، بل التأقلم مع سلوكيات وكفايات منتظرة من قبل كل شركاء المقاولة. لا يجب أن يستهدف النظام التعليمي تخصصات معينة، إنما المطلوب إعداد الخريجين لوضعيات مهنية تتغير بعد زمن وجيز. الغاية إذن تتجلى في تعلم ما من شأنه المساعدة على الاندماج في المقاولة، والانضباط لبنيات تراتبية حيث الأنشطة الممارسة تَتبٍع سياسة مخطط لها من فوق، لبلوغ أهداف محددة وقابلة للقياس، كحجم المبيعات، معدل الأرباح، إنتاج سلع جديدة، كسب زبناء جدد…حسب هذا المنظور، يجب على جميع الأنشطة البيداغوجية أن تكون موجهه لإعداد خريجين ينتظر منهم مزيد من المرونة. سواء جرى تدريس مواد تقنية أو مواد عامة، يجب ترجيح كفة الأهداف المهنية على المضمون المعرفي عند إنجاز الدروس وخلال التقويم. فقراءة تعليمات مدونة في كتيب الإرشادات أو حُسن استعمال المحسبة، أهم من البرهان والتحليل عند تدريس الرياضيات أو اللغة. هذه “المهننة” تُكثفها عدة بيداغوجيات، كبيداغوجية المشروع أو بيداغوجيا الإدماج.

يقنع هذا الخطاب مجموعة من المتعلمين الذين يُرعبهم شبح البطالة بعد الحصول على ديبلوم، والذين يأملون في هذا النوع من التعليم، أن يمدهم بالقدرة على التأقلم مع الواقع المتغير لسوق الشغل. لكن ما يبدد هذه الآمال، هو عدم قابلية سوق الشغل المحكوم بقوانين الرأسمالية على استيعاب الطلب الإجمالي على الشغل. فهل المقاولة التي تحتاج إلى منصبين لإنجاز عمل معين يمكن أن تضمن منصبا إضافيا إذا ما كان العرض أكثر من الطلب؟ فعدد ساعات العمل والكمية المخطط إنتاجها، كلها قرارات تتحكم فيها حصة السوق ومعدل الربح المتوقع ومناخ الأعمال…وليس المحدد للنمو أو لتوسيع النشاط الاقتصادي هو عدد الذين يلجون سوق الشغل.

[1] Elisabeth Dugué, (1994), : « la gestion des compétences : Les savoirs dévalués, le pouvoir occulté », sociologie du travail, N°3/94, pp.273-292