السياسات التعليمية الليبرالية: تسليع للتربية و التكوين و تصفية للمدرسة العمومية *

إحدى الموضوعات التي يسوق لها المدافعون عن مصالح الرأسمال منذ منتصف الثمانينيات مفادها أن تدخل الدولة في الاقتصاد بلغ مستوى جد عال، وأن الاقتطاعات الضريبية وصلت عتبة لم يصبح بالإمكان تحملها من طرف الرأسماليين. و يقول الليبراليون أن الأفراد أو الشركات ليسوا المتضررين الوحيدين من هذه الاقتطاعات بل الاقتصاد في مجمله، إذ يتأذى بتحويل جزء هام من الموارد لصالح القطاع العام و التي كان بالإمكان استخدامها بشكل فعال لو دُبرت من طرف الفاعلين الخواص.

كانت و لازالت هذه الموضوعة مبررا لسياسات التقشف و مدخلا لإجهاز الرأسمال على الخدمات العمومية. فمن جهة، الحكومات تتذرع بضعف الميزانية العامة و بتنامي عدد المطالبين بالاستفادة من هذه الخدمات ومن جهة أخرى يجتهد الاقتصاديون الليبراليون و الرأسماليون للبرهان على أن حقل الإنتاج الغير السوقي (الغير منتج للرأسمال) يشكل عبء على النشاط الاقتصادي ما دام تمويله يمر عبر فرض ضرائب تثقل كاهل الرأسمال المنتج للثروة و الموفر لمناصب الشغل.

طبيعة إنتاج الخدمات الغير السوقية

يهيمن الإنتاج السلعي على الاقتصاد الرأسمالي مع استمرار تواجد أشكال إنتاج مختلفة. إن كان الإنتاج كله إنتاجا للقيم الاستعمالية فالبعض منها لا يأخذ شكلا نقديا كالعمل التطوعي و العمل المنزلي المنجز من طرف الفرد لصالح نفسه أو عائلته و الآخر يأخذ شكلا نقديا لكن دون أن يكون منتجا لقيم تبادلية و هذا حال الخدمات غير التجارية كالتعليم و الصحة. أما الإنتاج المهيمن فهو إنتاج البضائع التي تأخذ طابعا مزدوجا باعتبارها قيما استعمالية و تبادلية. هذا الإنتاج يكون مصدرا لفائض القيمة التي تتيح تراكم الرأسمال عبر استغلال قوة العمل.

يعتبر الليبراليون عمل أجراء حقل الإنتاج غير السلعي غير منتج بطبعه، لأن الدخل الذي يدره يستخلص من حقل إنتاج البضائع عبر فرض ضرائب على الشركات الخاصة. فهم يعتبرون أن أجور المدرسين و الممرضين مثلا، تأتي كنتيجة لإعادة توزيع للقيمة السوقية. يتم بشكل سافر اعتبار هذا العمل المأجور عالة على الاقتصاد الذي يتم اختزاله في دائرة النشاط الاقتصادي المنتج لفائض القيمة.

يبرهن الاقتصادي جان ماري هاريبي في كتاب صدر له سنة 2013 [1] و في عدة مقالات أخرى[2] ، على كون الاقتطاعات الإجبارية ليست هي مصدر دخل أجراء حقل الإنتاج غير السلعي و إنما يتم إنتاج هذا الدخل.

يوضح الكاتب أن التشكيلة الاجتماعية التي يهيمن عليها الرأسمال يوجد فيها مجملا فئتان من المنتجين : الشركات الخاصة و المؤسسات العمومية.

تقرر الشركات الخاصة الاستثمار عندما تتوقع وجود منافذ لبضائعها ، تضع الاستثمارات الأولية، تبدأ في توزيع الأجور و الإنتاج ، ليأتي بعد ذلك البيع في السوق فيؤكد التوقع أو يجانبه (تحقق القيمة). المؤسسات العمومية تتوقع كذلك وجود حاجات جماعية و بعدها تستثمر إلا أن التحقق في هذه الحالة يتم بشكل قبلي عبر قرار للإدارة العمومية و يكون مصاحبا للتوقع.

في كلتا الحالتين، يدير ضخ النقد على شكل أجور واستثمارات عجلة الاقتصاد و يولد إنتاج السلع التجارية و الخدمات العمومية غير التجارية. بالنسبة للحالة الثانية، توقع حاجات المجتمع يأتي قبل أداء الضرائب (التي يعبر أداؤها عن توافق الساكنة حول حاجتها للتربية و التكوين، الصحة…) التي لا يعتبرها جان ماري هاريبي تمويلا على شاكلة تمويل الإنتاج السلعي الذي يتم مثلا عبر القروض بل سعرا تشاركيا لمنتجات حقل الإنتاج غير التجاري، يؤديه المستهلك بعد إنتاج الخدمة. و بهذا فالخدمات العمومية لا تقدم انطلاقا من اقتطاعات على شيء سبقها بل قيمتها النقدية الغير السوقية منتجة من طرف أجرائها.

يرتكز إذن الاقتصاد الرأسمالي ، بنسبة كبيرة ، على العمل المنتج للسلع أي العمل المنتج لفائض القيمة و على العمل المنتج لسلع لها قيم استعمالية و ليست لها قيم تبادلية، لكن المجتمع يمنح لها وضعا نقديا لأنه يمنح أجورا نقدية لمنتجيها. في هذه الحالة لا يتم تبادل قوة العمل مقابل الرأسمال بل يكون تبادلها مقابل دخل تم إنتاجه.

و عليه، فقرار الخواص للاستثمار في إنتاج السلع التجارية و القرار العمومي للاستثمار في إنتاج الخدمات غير التجارية يعتبران الفعلين المؤسسين لدورة الاقتصاد الرأسمالي. إلا أن امتلاك البرجوازية للسلطة يجعل القرار العمومي للاستثمار في إنتاج الخدمات غير التجارية متحكما فيه من طرف الرأسمال الذي يعمل على توجيه هذا الإنتاج خدمة لمصالحه. إلا أن هذا لا يمنع من اعتبار تشريك إنتاج هذه الخدمات مكسبا للشعوب، لكونه جاء نتيجة كفاحات طويلة للطبقة العاملة منذ نشوء الرأسمالية. لكننا نشهد منذ أربعين سنة هجوما للطبقة الرأسمالية على هذا المكسب و تعميما للإنتاج السلعي ليشمل كل الأنشطة الإنسانية.

سياق تسليع الخدمات العمومية

كما تمت الإشارة إليه أعلاه، ينفلت العمل المنتج للقيم غير التجارية من قبضة الرأسمال الذي يَعتبر قطاعات الخدمات الغير التجارية غير منتجة ما دام لا يَستغل أجراؤها في استخلاص فائض القيمة. فقوى الإنتاج المتاحة للمجتمع لأجل تلبية حاجاته الضرورية بشكل تشاركي لا تساهم في تراكم الرأسمال و إن كان جزء منها يفيد في إعادة إنتاج قوة العمل المنتجة للسلع.

الهدف من تسليع الخدمات العمومية، هو اقتحام الرأسمال لحقل إنتاجها بهدف توجيهها مباشر لخدمة مصالحه و جعلها مصدرا لاستخلاص الربح.

شهدت الفترة الممتدة بين سنتي 1945 و 1975 و المسماة ” الثلاثين المجيدة ” شكلا من النمو الاقتصادي أتاح خلق منافذ للبضائع المنتجة، مع الجمع في نفس الوقت بين إستراتيجية الربح الخاص و سياسة تعميم الاستفادة من الحاجات الاجتماعية الضرورية و من أنظمة الحماية الاجتماعية.

تحت وصاية الدولة، رافق الاستهلاك الجماهيري للسلع، طلب متنامي على خدمات عمومية جلها كانت موحدة (تعليم، صحة، نقل، اتصالات، كهرباء…). لم يكن هذا النموذج ممكنا إلا في ظل إعادة بناء ما تم تدميره نتيجة الحرب العالمية الثانية و صمود وقوة الطبقة العاملة و انتزاعها لعدة مكاسب اجتماعية. كان النمو الاقتصادي قويا إلى حدود أن الربح المحقق للشركات كان يعتبر عند مالكيها و مدرائها كافيا لتغطية التكلفة الآنية و المتوقعة للإنتاج. كان دور الدولة في هذه الحالة يكمن في ضمان تنظيم الأسواق، دعم الطلب، توفير الموارد للشركات و توفير الإمكانيات للساكنة من أجل تلبية حاجاتها الأساسية.

بعد دخول هذا النموذج من النمو في أزمة، كان جواب الرأسمالية تطبيق عدة إجراءات هيكلية هدفها فتح أسواق جديدة و حقول جديدة لتثمير الرأسمال و جوهرها إعطاء الأولوية للمنافسة عند تقرير كل سياسة اقتصادية و اجتماعية. يمكن إجمال هذه الإجراءات في: تحرير الأسواق، تحرير التجارة وحركة الرساميل ، إخضاع الأجور و الشغل للمرونة، خوصصة الشركات العمومية، تسليع الخدمات العمومية…

تم فرض هذه الإجراءات الهيكلية من طرف المؤسسات المالية العالمية و منظمة التجارة العالمية – التي تعد الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات إحدى أدواتها لتسليع الخدمات العمومية- التي تتحكم في قراراتها الشركات المتعددة الجنسيات و الدول الإمبريالية بتحالف مع أنظمة البلدان التابعة و حكومات البلدان الرأسمالية.

حقبة النيو ليبرالية، هي حقبة استحواذ اقتصاد السوق على جزء كبير من القطاع العمومي عبر: فتح الاحتكارات العمومية أمام المنافسة إما بخوصصتها أو فتح رأسمالها أمام المستثمرين، ، اعتماد استراتيجية الشراكات “خاص – عام” أو التدبير المفوض، تفويت عدة أنشطة إنتاجية لصالح المقاولات من الباطن و اعتماد العمل بالعقدة و نهج تغيير في استراتيجية تدبير المؤسسات العمومية عن طريق إدخال أساليب إدارة المقاولات الخاصة.

لقد بلغ هجوم الرأسمال على مكتسبات الشعوب و تحميل أزمات الرأسمالية للأجراء والفقراء ، مستوى غير مسبوق عبر تفكيك أنظمة الحماية الاجتماعية و تقليص دائرة الخدمات غير التجارية. يعد تسليع التعليم أحد أوجه هذا الهجوم، فكيف يتم تفكيكه خدمة لمصالح الرأسمال؟

أهداف التربية و التكوين المسطرة من طرف “خبراء” البنك العالمي

عرفت الرأسمالية خلال السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية مرحلة نمو اقتصادي جد مرتفع تحقق نتيجة تكثيف إنتاج موجه لإعادة بناء ما دمرته الحرب. خلال هذه الفترة نالت الطبقة العاملة مكاسب اجتماعية انتزعتها نتيجة كفاحها السياسي لسنوات عديدة. هذه الحقبة ميزها أيضا تقدم تكنولوجي هائل ساهم في تراجع العمل الغير المؤهل. فالرفع من المستوى العام لتكوين العمال أصبح ضرورة لاستخدام التكنولوجيا المتطورة. هذا ما جعل السياسات التعليمية تتجه نحو فتح المدرسة- التي كان ولوجها حكرا على النخبة- للمنحدرين من أصول اجتماعية ” أدنى”. لقد حددت الظروف السياسية و الاقتصادية و ميزان القوى بين الطبقة العاملة و البورجوازية مضمون التعليم و حدوده.

في طور النيوليبرالية، طور الأزمات المتعددة، تم القطع مع السياسات التعليمية السابقة، ليصبح المطلوب من التربية و التكوين ، من جهة، أن يكون مجالا للاستثمار الخاص، و من جهة أخرى، أن يخدم حاجات المقاولة التي تبحث بشكل دائم عن المردودية في بيئة اقتصادية غير مستقرة تتطلب يد عاملة مرنة و طيعة.

منذ ستينيات القرن الماضي، بدأت تظهر أعمال لاقتصاديين ليبراليين – بالأساس ينتمون إلى مدرسة شيكاغو، كفريدمان، شولتز، ستيغلز، بيكر، كوس، لوكاس- يهتم جزء منها بما يسمى “اقتصاد التربية”. كانت هذه الأعمال الإطار الموجه للسياسات الاقتصادية المفروضة على بلدان العالم الثالث من طرف البنك العالمي و التي تتضمن الاستراتيجيات التي يجب أن تتبعها هذه البلدان في مجال التربية و التكوين. تحت شعار “الإصلاح”، يتم تحديد موقع هذه البلدان في قسمة العمل الدولية خدمة لمصالح رأسمالييها و مصالح الرأسمال العالمي.

يتأسس فرع الاقتصاد المعني بالتربية على مفهوم “الرأسمال البشري” الذي يمكن تعريفه كمخزون الموارد المٌنتِجة، المحمولة من طرف الأفراد أنفسهم كالتعليم، التكوين والتجربة المهنية.

على المستوى الميكرو اقتصادي (مقاربة بيكر مثلا)، يعد كل نشاط يؤثر في هذا المخزون، كمتابعة الدراسة، استثمارا. يعتبر كل فرد، يقرر أن يمدد فترة دراسته، مستثمرا في الرأسمال البشري و يجد مقابل هذا الاستثمار في الدخل المستقبلي الذي سيحصل عليه بعد ولوجه سوق الشغل و حصوله على عمل مذر للدخل.

يتم من هذا المنطلق احتساب معدل مردودية الاستثمار في الرأسمال البشري باعتماد نفس طريقة احتساب معدل مردودية أي استثمار آخر (كلفة/عائد). يحتاج اتخاذ الفرد لقرار متابعة دراسته من عدمها إلى المقارنة و الاختيار بين الرفع من الأجرة المستقبلية و ما يكلفه ذلك من مصاريف الدراسة و من خسارة لأجرة كان ممكنا تحصيلها لو ولج سوق الشغل مبكرا [3].

على المستوى الماكرو اقتصادي، صاغ مجموعة من الاقتصاديون الليبراليون (سولوف، رومر ولوكاس) مقاربة مفادها أن الرأسمال البشري يلعب نقس دور الرأسمال المادي في الإنتاج حيث أن مراكمة سنوات عديدة من الدراسة، يرفع من الإنتاجية عن طريق الابتكارات التكنولوجية و حسن استخدامها مما يدعم النمو على المدى البعيد. فالادخار المستثمر في تكوين الأفراد أحد أهم العوامل المسرعة للنمو.

استمرت هذه المقاربات، في تأطير السياسات التعليمية المملات من طرف المؤسسات المالية العالمية على البلدان التابعة (رغم قصورها و نقدها حتى من طرف مفكرين ليبراليين). تعد دراسة[4] البنك العالمي لسنة 1995 الوثيقة الأساسية التي تحدد الاستراتيجية المفروض إتباعها من طرف السلطات العمومية في البلدان التابعة في مجال التربية و التكوين. هكذا يوصي البنك بتوزيع الموارد العمومية على مختلف مستويات التعليم العمومي – التي تعجز، حسب البنك، الدولة على تمويله – بالارتكاز على حساب الفرق بين المردودية الخاصة (التي تهم الفرد المستثمر في الرأسمال البشري) و المردودية الاجتماعية (استفادة المجتمع) لكل مستوى تعليمي.

يؤكد البنك على ضرورة توجيه الموارد العمومية المخصصة للتعليم، في البلدان التابعة، البعيدة عما يسمى ” الحد التكنولوجي”[5]، نحو التعليم الابتدائي و الإعدادي (إلزامية التعليم إلى حدود 15 سنة). حسب بحوث خبراء البنك، الاستثمار العمومي في هذا المستوى التعليمي، بالنسبة للبلدان التي لم يتم تعميمه فيها، سيكون له انعكاس إيجابي، من جهة على النمو و من جهة أخرى على المردودية الخاصة (كلفة /عائد سنوي). إضافة إلى ذلك، حسب الخبراء الليبراليين، هذا التعليم له انعكاسات ايجابية لا تخص الفرد المتعلم بشكل مباشر، بل يستفيد منها المجتمع، كالحفاظ على النظام العام[6] الذي يلزمه حد أدنى من القراءة و الكتابة والحساب و حد أدنى من القيم المشتركة.

أما عن التعليم الثانوي والجامعي، فمردوديته الخاصة أعلى من مردوديته الاجتماعية [7]، لذلك يجب على الفرد أن يتحمل تكاليف هذا المستوى التعليمي. تحمل الدولة، مثلا، لنفقات التعليم الجامعي سيستفيد منه أبناء الأغنياء الذين لهم القدرة على متابعة الدراسة دون الالتحاق سريعا بسوق الشغل في الوقت الذي يحتاج التعليم الابتدائي لهذه النفقات. إذن بهدف تحقيق الانصاف، يجب أن لا تستمر الدولة في تمويل ما سيستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء. نجد هنا نفس الذريعة المستخدمة لتصفية صندوق المقاصة[8]. زد على ذلك أن لا فائدة من إنفاق أموال طائلة لتكون أطر رفيعة المستوى بأعداد وفيرة، تركيبة اقتصاد الدول التابعة و تطورها التكنولوجي لا يسمحان بالاستفادة منهم.

المطلوب إذن من البلدان التابعة، المتنافسة على جلب الاستثمارات الأجنبية، إعداد يد عاملة مؤهلة تأهيلا ضعيفا يستفيد منها المستثمرون الخواص بكلفة متدنية. يعتبر هؤلاء الرأسماليون التعليم الأساسي مصدرا لمصاريف غير راجعة ، أي مصاريف ضرورية لتأهيل قوة العمل التي تحتاجها المقاولات الخاصة و التي لا يمكن استعادتها عند سحب الاستثمارات. إنها مصاريف معرقلة عند دخول الشركات و مكلفة عند خروجها. يتم ترحيل الصناعات و الخدمات إلى بلدان الجنوب للاستفادة من هدايا ضريبية و من بنى تحتية معدة على مقاس حاجياتها و من يد عاملة طيعة تشتغل بأجور متدنية و في ظروف بالغة الهشاشة. ترحيل هذه الصناعات لا يطال سوى أجزاء صغيرة من صيرورة الإنتاج مما يجعل هذه الاستثمارات لا تساهم في نقل التكنولوجيا و الخبرة، لأن كل المهام المرتبطة بالتقنية العالية و بالتدبير الاستراتيجي تظل خارج البلدان المستقبلة. إن وهم كسب السباق من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية و إخضاع المنظومة التعليمية لخدمة مصالح الرأسمال و للفكر الاقتصادي الليبرالي المؤمن “باليد الخفية” للسوق، وبالفردانية والمردودية الخاصة، يساهمان في تأبيد التخلف الاقتصادي والتبعية.

ما هي إذن إملاءات الليبراليين ومؤسساتهم و التي تخص تمويل التعليم وكيفية تدبير الموارد العمومية المخصصة لهذا القطاع؟ وما هي الأشكال التي يقدمونها لتحرير القطاع وإخضاعه لاقتصاد السوق؟ وما المقصود بربط التعليم بحاجات سوق الشغل في البلدان التابعة ؟

تقديم دعم الدولة للفرد و ليس للمؤسسة

يرى الاقتصاديون الليبراليون أن دعم الدولة يجب أن يوجه للأفراد ليخصصوه للتسجيل في مؤسسات من اختيارهم دون الارتباط بخريطة مدرسية محددة سلفا. هذه المؤسسات التعليمية ستغطي تكاليف تسييرها من المداخيل المحصلة من الذين تم القبول بتسجيلهم . سيستفيد من هذا الدعم من يرغب في تسجيل ابنه سواء في مؤسسة عمومية أو في مؤسسة خاصة ومن يرغب في تعليم ابنه في مدارس تكلفتها أعلى مما تلقاه كدعم من الدولة فما عليه إلا أن يتحمل فارق السعر. حسب دعاة لبرلة التعليم، من شأن هذا الإجراء أن يذكي التنافس بين المؤسسات لجلب عدد أكبر من الزبائن و أن “تنصف” من يرغبون في تدريس أبنائهم بالقطاع الخاص والذين يؤدون عبر الاقتطاع الضريبي مقابل خدمة لا يستفيدون منها ! لا نهتم هنا بالانعكاسات الإيجابية التي يستفيد منها المجتمع ككل و التي تستلزم مساهمة كل أفراد المجتمع بل بتهييء زبائن للقطاع الخاص. أما المؤسسات العمومية المستقبلة لمن لا يملكون سوى دعم الدولة فستتنافس من أجل جلب موارد لن تكون كافية سوى للدراسة وللعمل في ظروف بئيسة.

على الدولة التدخل لإزالة عيوب السوق

المطلوب من الحكومات أن تؤدي دورها المتمثل في تحسين اشتغال اليد الخفية للسوق، يعني هذا إتاحة الفرصة للرأسمال للاستثمار في البشر في نفس الشروط المتاحة للاستثمارات المادية[9]. مثلا، تعد القروض التي يمكن أن تمنح للطلاب لمتابعة دراستهم الجامعية أو المهنية، عالية المخاطر نظرا لتقلبات سوق الشغل. يضعف ذلك من توجه الرساميل للاستثمار في الرأسمال البشري.

يرى الليبراليون أنه يمكن للدولة أن تتحمل هذه المخاطر بتمويل تعليم الطلاب مقابل أقساط تقتطع من أجورهم المستقبلية أو أن تسهل الاستثمار بالأسهم في الرأسمال البشري حيث يمكن تدبير المحفظات الاستثمارية وفق مبدأي التنويع وتوزيع المخاطر. هذا من شأنه تحويل المخاطر ليتحملها الطلاب الذين من المفترض أن يكونوا قد اختاروا طواعية مسار تعليمي طويل بحثا عن مردودية خاصة لا يجب أن تتحمل تكلفتها الدولة. مهما كانت تقلبات سوق الشغل و الأجور التي بني على أساسها احتساب فوائد القروض، فالطلاب ملزمون بتسديد الأقساط و إن كانت أجورهم بعد التخرج أقل بكثير من الافتراضات التي بني عليها الاقتراض.

أجور المدرسين ووضعهم المهني

يستلزم إدخال المنافسة بين المؤسسات التعليمية جعل أجور المدرسين وأوضاعهم المهنية مرتبطة بقوى السوق و محددة بقانون العرض و الطلب. لا مجال هنا للأجور الموحدة المرتبطة بالأقدمية بل فقط أجور مرتبطة بالمردودية التي تقاس بالعلاقة مع الأهداف المسطرة في العقدة. يعد تفويض تدبير الموارد البشرية و تحديد مردودية الموظفين و أجورهم للإدارات المحلية و الجهوية إحدى السبل لتسهيل إدخال المرونة اللازمة للمنافسة.

من شأن آليات “تدبير الأداء” التي تتضمن مبدأ “ربط الأجور بالمردودية” أن تفكك التوافقات بين شغيلة التعليم الموحدة والدولة لتصبح توافقات بين الفرد والمؤسسة ، تحددها عقدة تتضمن المؤشرات التي من شأنها أن تستخدم في تقييم الداء.

يشكل البحث عن تخفيض الكلفة عبر التقليص من كتلة الأجور، التنافس من أجل جلب مدرسين ذوي تخصصات لا يوفرها السوق بشكل كاف، التنافس من أجل تسويق المنتج و البحث عن أساليب لا علاقة لها بالتربية و التكوين للتحكم في النتائج عبر تقويض المؤشرات إحدى المحددات الرئيسية للوضع المهني للمدرسين.

الحكامة

بموازاة مع تعدد مصادر تمويل التعليم (الدعم العمومي، الأسر، الخواص، القروض، الجماعات المحلية، الشراكات قطاع عام –خاص) تم تعميم عقيدة مفادها ضرورة التقريب إلى حد التطابق بين التدبير العمومي و التدبير الخاص. جوهر ما يسمى “التدبير العمومي الجديد” يتجلى في ضرورة تلبية الخدمات التي يقدمها القطاع العمومي بنفس الطرق التي تلبي بها الشركات الصناعية والتجارية الخاصة حاجات زبائنها. هذا النوع من التدبير يختزل دور الدولة في تحديد الأهداف الكبرى مع تطوير التدبير المرتكز على النتائج و التقويم. تفوض قرارات التدبير، في إطار اللامركزية و اللاتمركز، للفاعلين المستقلين الذين سيتم التنسيق بينهم عن طريق السوق كبديل عن المراقبة الممركزة للدولة. فالتبادلات السوقية مقابل أسعار تحددها السوق في بيئة تطبعها المنافسة المعممة، هي الكفيلة بضبط المنظومة التربوية. يجب إذن، حسب النظريات الاقتصادية النيوكلاسيكية، تفكيك منظومة التربية و التكوين المبقرطة و إدخال آليات السوق عبر تشجيع حرية اختيار الزبائن للمؤسسة التي سيتابعون فيها دراستهم، إتاحة الفرصة للمؤسسة من أجل اختيار و تفييء المتمدرسين، تفييء المدرسين و ربط أجورهم بالنتائج و بتقلبات سوق الشغل و عبر ترك المجال للعرض و الطلب في تحديد السعر.

يمكن، حسب نفس المنظور، أن تلعب الدولة دورا آخر في اتجاه دعم استقلالية المؤسسات والإدارات التعليمية، يتجلى في إجراء مجموعة من العقود مع الفاعلين في الميدان تربط تخصيص الموارد المالية بالنتائج المرغوب التوصل إليها (نموذج الضبط بواسطة العقود). يتجلى “الأداء” هنا في تعويض ضرورة الإمكانيات بضرورة النتائج. يتم التعاقد على أساس مشروع خاص بالمؤسسة، توضح فيه الأهداف ويتضمن مؤشرات تسهل تقييم النتائج. أصبح هذا الشكل من التعاقد يطبع كل مستويات القرار (إدارات محلية، جهوية ومركزية) بما فيها التي تخص توزيع موارد الميزانية العامة ومن بينها الاعتمادات الموجهة لوزارة التربية الوطنية. يصاحب هذا النموذج من التعاقد استعمال متنامي لمؤشرات النتائج كالتي تعدها الجمعية الدولية لتقيم المردودية المدرسية التابعة لليونيسكو (TIMSS,PIRLS ) أو التي تعدها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (PISA )[10] أو التي يعدها مركز الجامعات من المستوى العالمي و التي تخص التصنيف الدولي للجامعات.

تعميم استخدام هذه المؤشرات يضغط بشكل متنامي على البلدان لتحسين تنافسيتها كما يضغط في اتجاه الوصول إلى مستوى معين من النتائج باعتماد موارد أقل. هذا ما يقصد به “النجاعة” التي يعتبر المنادون بها أن الميزانيات المرصودة للتعليم ضخمة لذلك يجب التقليص من حجمها عبر تخفيض الأجور، تخفيض ساعات التمدرس، الرفع من معدل التأطير (رفع عدد التلاميذ لكل مدرس)، تخفيف المحتويات الدراسية….. إن كان الأداء بالنسبة للشركات الخاصة مرتبط بمردودية الرأسمال فالأداء بالنسبة للتدبير العمومي من زاوية نظر الليبراليين مرتبط بمدى تقليص النفقات العمومية.

تكييف المنظومة التعليمية مع الاستقطاب الذي يعرفه سوق الشغل

يشهد سوق الشغل، منذ أزمة منتصف السبعينيات من القرن العشرين، استقطابا حادا بين عدد محدود من المناصب المدرة لدخل مرتفع والتي يلزمها تكوين جد عال (مدراء، مسيرين، خبراء ماليين، سماسرة البورصة، تقنيين من مستوى عال…) و عدد متنامي للعروض التي تتطلب تأهيلا ضعيفا (عمال النظافة، الاستقبالات، مراكز النداء، المناطق الحرة للتصدير، الضيعات الفلاحية، أوراش البناء…)[11] ، بينما عروض الشغل الذي يتطلب تأهيلا متوسطا فتتقلص باطراد بفعل ابتكار أنظمة معلوماتية برمجت تنفذ المهام الروتينية التي كان يؤديها سابقا الأجراء ذوي التكوين المتوسط.

تحت ضغط المؤسسات المالية العالمية، تعمل بلدان الجنوب على توفير النسبة الكبيرة من الشغل الذي يتطلب تأهيلا ضعيفا[12]. أما العمل الذي يتطلب تأهيلا عاليا فتقوم به أطر متخصصة عليا تشتغل لحساب مكاتب دراسات أجنبية – تكلف غاليا الميزانية العامة- أو خبراء و مستشاري السلطة السياسية و البرجوازية المحلية الذين ولجوا معاهد و مدارس عليا أجنبية.

سعي بلدان الجنوب لإعداد شغيلة مؤهلة تأهيلا ضعيفا وقابلة للتكيف مع متغيرات حاجات المقاولة المحلية أو الأجنبية تعكسه المحتويات التعليمية في هذه البلدان. فقد تم التخفيف من هذه المحتويات إلى الحدود الدنيا و إفراغها من المعارف، مع جعل المقاولة شريكا في التكوين عبر خلق شبكات على الصعيدين المحلي و الجهوي تضم مؤسسات للتربية والتعليم ومراكز للتكوين المهني وممثلين عن المدرسين و المقاولات. تتولى الهيآت المشرفة على هذه الشبكات مهمة الإشراف على إعداد البرامج الدراسية وتنفيذها[13].

كان و لازال إخضاع التعليم لمصالح الرأسمال دون الاكتراث لحاجة المجتمع إلى تعليم عمومي مجاني و جيد بجميع أسلاكه ، المنطلق المحدد للسياسات التعليمية. المدرسة العمومية هي الضحية الأولى لهذه السياسات نتيجة التقليص من النفقات العمومية، تسييد الفردانية و المنافسة، إشاعة ثقافة المقاولة واعتماد أنماط تدبيرها و نتيجة إشراك الخواص في التمويل و الاستثمار و التسيير و تحديد البرامج التعليمية.

يجب أن يدمج النضال من أجل الدفاع عن مصالح شغيلة التعليم و النضال من أجل ضمان حق التلاميذ و الطلاب في تعليم مجاني و جيد ضمن منظور شامل للنضال ضد دكتاتورية السوق. لن يتحقق للجميع حق الولوج للمعارف اللازمة لفهم و تغيير المجتمع دون القطع مع هيمنة الرأسمال. فكل معركة من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية و كل نصر يوقف زحف السياسات الليبرالية المفروضة من شأنه أن يزيد من حدة تناقضات النظام الرأسمالي و يسرع من انهياره.

عبد القادر مرجاني 21/02/2016

* أصل الموضوع مداخلة القيت في اليوم التكويني الذي نظمته جمعية أطاك المغرب – مجموعة طنجة يوم 21 قبراير 2016 حول موضوع :”الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم : المدرسة العمومية في مهب الخوصصة”

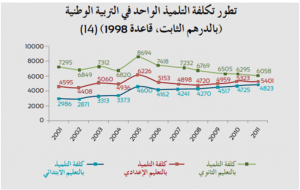

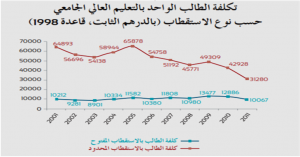

ملحق

مبيانات مأخوذة من التقرير التحليلي للمجلس الأعلى للتعليم حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية و التكوين 2000/2013. الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية و التكوين و البحث العلمي.(دجنبر 2014).

[1] J.-M. Harribey, La richesse, la valeur et l’inestimable. Fondements d’une critique socioécologique de l’économie capitaliste, Paris, Les liens qui libèrent, 2013.

[2] HARRIBEY. J-M. (2004), « Le travail productif dans les services non marchands : un enjeu théorique et politique », Economie appliquée, An international journal of economic analysis, Tome LVII, n° 4, p. 59-96.

[3] Banque internationale pour la reconstruction et le développement. (BIRD)/ BANQUE MONDIALE. Priorités et stratégies pour l’éducation. Une étude de la Banque mondiale, 1995.

[4] نفس المرجع، صفحة 22.

[5] انظر أعمال COHEN و AGHION (2004) حول التربية و النمو و التي اعتمدت على أعمال GERSHENKRON (1962) .

[6] FREIDMAN.M, « Capitalisme et liberté », Université de Chicago, 1962.

[7] النسبة بين ما يستفيده المجتمع ككل من مستوى تعليمي معين و تكاليف التمويل.

[8] انظر المبينات في الملحق و التي توضح سير المغرب على خطى توصيات البنك.

[9] FREIDMAN.M, « Capitalisme et liberté », Université de Chicago, 1962.

[10] وقع المغرب و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية يوم 15 يونيو 2015 مذكرة تفاهم بموجب أحد مقتضياتها سيتم توسيع PISA ليشمل المغرب.

[11] يقصد بالتأهيل الضعيف، الحد الأدنى من الكتابة و القراءة و الحساب. يمكن اعتبار هذا التأهيل مكافئا لمستوى تعليم إعدادي “جيد”.

[12] حسب المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها المخصص لسوق الشغل بالمغرب بين سنتي 2000 و2014، 62 بالمئة من العاملين سنة 2014 لا يحملون دبلوما، 26.6 بالمئة لهم مستوى الابتدائي و الإعدادي أو يتوفرون على دبلوم مهني، 11.4 بالمئة لهم مستوى الباكلوريا أو مستوى جامعي أو يتوفرون على دبلوم مدرسة عليا و نسبة 27.8 بالمئة من المعطلين حاملي الشواهد يحملون شهادة عليا. من جهة أخرى، 67 بالمئة من معدل مناصب الشغل المحدثة بين سنتي 2000 و 2014 تخص قطاع الخدمات، 24 بالمئة تخص البناء و الأشغال العمومية، 8 بالمئة تخص قطاع الزراعة و 1 بالمئة تخص الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية.

[13] انظر ميثاق التربية و التكوين.