مونديال قطر ومشاركة المغرب: رؤية مختلفة

منذ سنة 1930 بدأ تنظيم مسابقة كأس العالم في كرة القدم، المسابقة التي تلتئم مرة كل أربع سنوات. وكانت المرة الأولى التي سيشارك فيها منتخب الكرة المغربي سنة 1970 مما فرض على الدولة آنذاك، تحضير كلمات تلائم العزف الذي ورثه المغرب عن الاستعمار، كي يكون بمثابة نشيد وطني يرافق تقديم المنتخب على الملعب. فكتب الشاعر علي الصقلي كلمات “منبت الاحرار، مشرق الأنوار…”، وجعلها تتناسب مع معزوفة ليو مورغان التي كان يستعملها ليوطي كموسيقى عسكرية. من هنا يمكننا القول بأن علاقة الكرة بالسياسة كانت قديمة، فبسبب كرة القدم، تم التسريع بإيجاد كلمات تناسب المعزوفة ليصبحا مندمجين في نشيد أصبح لحد الآن هو النشيد الرسمي للدولة.

أعقبت مشاركة 1970 مشاركات اخرى، جاءت تواليا كالتالي: مكسيكو 1986، أمريكا 1994، فرنسا 1998، روسيا 2018، قطر 2022.

خلال المشاركات السالفة الذكر، كان المنتخب المغربي ضيفا خفيف الظل، يخرج من الباب الصغير منذ الدور الأول، باستثناء مشاركة المكسيك مع جيل تاريخي، ولم يحقق سوى انتصارين طيلة خمسين سنة، أحدهما كان سنة 1986 مع جيل الزاكي بادو في ملعب وادي الحجارة بالمكسيك على منتخب البرتغال، وثانيهما كان سنة 98 بفرنسا على منتخب سكوتلندا.

في كل الدورات السابقة كان الطاقم التقني دائما أجنبيا، إلا في سنة 1994 حيث رافق البعثة المدرب المغربي الراحل عبد الله بليندة. وكانت أقصى ما طمح له المنتخب هو مشاركة مشرفة، تكاد تكون تقديم مباريات تقنية وفرجوية وإن تكللت بالهزيمة، والشاهد على ذلك ما حدث سنة 1998 عندما عاد المنتخب من الدور الأول بهزيمة وانتصار وتعادل، ومع ذلك حظي باستقبال رسمي وشعبي كأنه تحصل الكأس العالمية. كان النظام دائما بحاجة إلى أحداث للف الإجماع الشعبي حوله، وكانت المشاركة في الملتقيات الدولية (الكروية في حالتنا هذه) وسيلة لذلك الإجماع.

في الكرة، مثلما هو الشأن في جميع الأمور، المغربُ بلد ثالثي بطموحات متواضعة جدا يشارك لأجل إكمال النصاب وتنشيط البطولة، وإن حدثت معجزة فهي من وحي الصدف واندحار المنطق، لأن كأس العالم شأنه شان الاقتصاد والسياسة والنفوذ من اختصاص الكبار. لذلك لا ريب أن نجد بأن أكبر الفائزين بالكأس من أوروبا، تليها أمريكا اللاتينية، وهي قارة تخلصت من التبعية الاستعمارية منذ القرن الثامن عشر، أي مدة طويلة قبل وقوعنا نحن الاستعمار. في حين تغيب غيابا تاما آسيا وإفريقيا، وبالتالي انعدام الدول العربية والإفريقية التي تعتبر متخلفة في كل المجالات ومحكومة بالسلطوية والاستبداد وتعاني القهر والاستغلال وتبعات السياسات النيوليبرالية والاستخراجية، وغياب امتلاك المصير والسيادة.

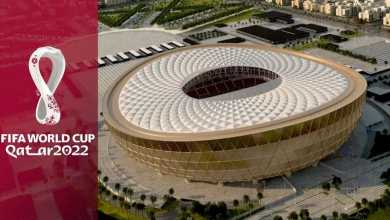

شهدت النسخة الأخيرة لمونديال 2022 متغيرات كثيرة، فقد تم تنظيمه في بلد ينتمي للشرق الأوسط، مع ما صاحب ذلك من كلام كثير حول حجم الابتزاز الذي تعرضت له قطر للظفر بهذا الامتياز. وطبعا هناك حديث أكيد عن رشاوي بملايين الدولارات تم توجيهها لأشخاص وتنظيمات كروية، ;معاناة العمال هناك وظروف اشتغالهم السيئة وهم يبنون الملاعب والمرافق التابعة لها وتهيئة ظروف الاستقبال، مثلما تم الحديث عن حماية البيئة جراء استخدام الدولة القطرية لنظام التكييف بحكم مناخها الحار…وحيث إن الأمر ليس مدعاة للدفاع عن دولة لها كامل الإمكانيات لتقوم بذلك بنفسها، ولكن المسألة مرتبطة بالكيل بمكيالين حينما يتعلق الأمر بكيان ضعيف متحكم فيه، نفس الضغط على روسيا وهي تنظم النسخة ما قبل الأخيرة على سبيل المثال. مما جعل قطر- مخافة تهديدات محتملة- تبذل مجهودات كبيرة في القيام بكل ما تطلبه اللوبيات المتحكمة في مختلف السياسات بما فيها الكرة.

بالعودة للمشاركة المغربية في هاته الدورة، يمكن القول بأن المنتخب المغربي استطاع نسج علاقة وجدانية مع مختلف شرائح المجتمع المغربي، وعلى غير العادة عرفت مبارياته متابعة خيالية وتشجيعا منقطع النظير. والتبرير المرتبط بذلك ربما يعود لنقاط يمكن جردها كالآتي:

1/ الخطاب العفوي باللغة العامية الذي كان يعتمده المدرب وقدراته التواصلية الجيدة وقدرته على زرع روح الفريق في مكونات المنتخب، الشيء الذي كان خافتا مع من سبقوه لشغل هذه المهمة، حيث إن سلفه المُقال وحيد خاليلوزيتش، كان معروفا بعجرفته وعلاقته الجليدية مع اللاعبين والصحافة والجمهور.

2/ عودة مجموعة من اللاعبين المغضوب عليهم بسبب الضغط الجماهيري الذي قامت به فصائل الإلترات، وعلى رأسهم زياش ومزراوي وحمد الله وحارث الذي لم يتمكن من مرافقتهم بسبب إصابته أسبوعا قبل انطلاق المونديال.

3/ تحفيز اللاعبين بخطاب قريب من جيلهم، ففارق السن بينهم وبين المدرب ليس كبيرا جدا، عكس المعفى الذي يناهز السبعين سنة.

هناك إذن دروس وعبر يمكن استخلاصها مما سبق، وهي أن نوعية الخطاب التواصلي قادرة على الكثير من الحفز وزراعة الأمل، كما أن الضغط والاحتجاج قادرين على تحقيق المطالب.

وعلاقة بكل المعطيات والوقائع، تمكن المنتخب من تحقيق معجزة كروية لم يسبق لمنتخب إفريقي أو عربي- أمازيغي- مغاربي من الوصول إليها، يمكن ان نخلص من خلالها إلى:

أ/ نستطيع ان نصل عندما نريد، او كما يقول المثل الفرنسي:quand on veut…on peut

ب/ وحدها الإرادة سبيل أوحد نحو تحقيق الهدف.

ج/ العالم الثالث بإمكانه مقارعة “الكبار” عندما يرفع التحدي ويؤمن بمقدراته وما يختزنه من قوة داخلية.

لكن علينا الحذر إذ أن هذا الخطاب سهلٌ استعمالهُ من طرف النظام، ووثائقه (وعلى رأسها النموذج التنموي الجديد) مليئة بمفاهيم “الإرادة”، “حس المبادرة”، “القيادة الاستراتيجية”، “المغرب كقوة إقليمية طموحة”… إلخ، وهي كلها تندرج في إطار العقيدة النيولبيرالية، وتجعلها منفذا للمطوحات الفردية أو لسعي قوى إقليمية لتحتل موقعها ضمن نفس قسمة العمل الدولية، قاطعة الطريق أمام أي أمل بالخرص الجماعي من الاستبداد والتبعية من الإمبريالية.

ولأن الامبريالية تخاف من انتشار بذور الأمل بين المفقرين الذين قد تنتقل إليهم عدوى الكرة، لمجالات أخرى، فإنها عملت على تحجيم الطموح، وهناك حديث كثير عن مؤامرة تعرض لها منتخب الشعب المغربي. طبعا ليست هناك تأكيدات ولا تقارير تعضد الادعاء، لكن المتتبع والمشاهد والمحلل، بما في ذلك بعض خبراء التحكيم، تحدثوا عن وجود ركلتي جزاء شرعيتين في مباراته ضد فرنسا وبأن الحكم لم يكن نزيها مثلما يجب.

تعرض المنتخب أيضا لضغط سلطوي تحدثت عنه وسائل التواصل الاجتماعي، فجهات نافذة حذرت اللاعبين من رفع علم فلسطين، ويشاع بأن مسؤولين في السلطة دخلوا مستودع الملابس منبهين اللاعبين والمدرب إلى ضرورة تعديل خطابهم الشعبي والعفوي، وألزموهم تقديم الشكر لصناع السياسات التي بفضلها وصلوا لهذا الإنجاز، من خلال قيام الدولة بتأهيل الملاعب ودعم الرياضة وإنشاء أكاديمية خاصة بذلك، وبتخطيط مسبق. وقد بدا ذلك جليا في حديث وليد الركراكي بعد عودته من قطر واستضافته من طرف منابر تلفزية وإلكترونية.

الدولة المغربية سعت إلى الاستئثار بالإنجاز ونسبه لها من خلال مجهوداتها القبلية. ماذا لو عدنا بهزائم ثقيلة؟ هل ستعترف الدولة بأن ذلك نتيجة مباشرة لسياساتها التخريبية والطاحنة؟

يفتح النصر الكروي آمالا كبيرة لدى من هم في أسفل بإمكان تحقيق تحسين في ظروف حياتهم إن تولى مواقع المسؤولية من هم أهل لذلك، ومن شأن ذلك أن يحفز تطلعات لتغيير شيء ما في واقع المجتمع والدولة. لكن التوقف في هذا المستوى يعني وأد تلك التطلعات، كما وقع أكثر من مرة وعلى رأسها حراك 20 فبراير 2011. فالمشكل ليس في غياب “ذوي النية” بل في أمور هيكلية تمنع تطور الاقتصاد والمجتمع لصالح الملايين من الكادحين- ات والشغيلة، وعلى رأسها ما تناضل ضده جمعية أطاك المغرب: الديون غير الشرعية، اتفاقيات التبادل الحر، الاستخراجية، انعدام السيادة الغذائية… إلخ.

بقلم: هيثم الحاج