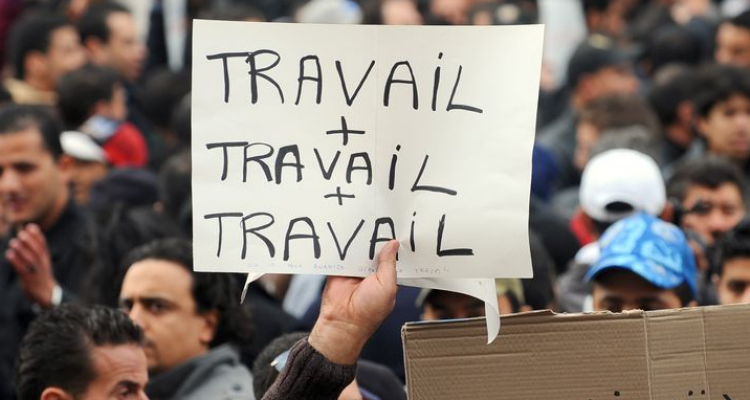

Cette année, la mobilisation traditionnelle du 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, s’est distinguée par une nouveauté à Casablanca : l’Association Tahadi pour l’Égalité et la Citoyenneté (ATEC), organisation féministe, a rejoint la manifestation de la Confédération Démocratique du Travail (CDT) pour lancer une campagne de sensibilisation autour du travail domestique. Élaborée en partenariat avec ONU Femmes, cette initiative met en lumière un travail largement assumé par les femmes, invisibilisé et dévalorisé, et appelle à une répartition équitable de cette charge au sein du foyer ainsi qu’à la reconnaissance de sa valeur économique.

Dans le contexte actuel de réforme de la Moudawana, une telle reconnaissance devrait, selon l’association, pouvoir ouvrir la voie au partage des biens en cas de divorce, à travers l’intégration du travail domestique dans l’évaluation des contributions au sein du couple (aujourd’hui au Maroc, les femmes effectuent en moyenne 5h de travail domestique par jour, contre 43 minutes pour les hommes[1]).

Le cortège d’ATEC, composé de femmes et d’hommes vêtus de tabliers de cuisine décrivant la fiche de poste de la femme au foyer, a scandé des slogans forts tels que : « Pour l’homme comme pour la femme, le travail domestique n’est pas une hogra».

La présence de revendications féministes portées par une structure non syndicale au sein d’une manifestation du 1er mai demeure un fait rare au Maroc. Bien que les travailleuses soient nombreuses dans les cortèges syndicaux, leurs besoins spécifiques en tant que femmes restent largement absents des discours et des revendications des centrales syndicales. De plus, l’organisation fragmentée du 1er mai – chaque syndicat tenant sa propre manifestation – rend difficile l’intégration d’autres dynamiques de la société (associations, mouvements de protestation, coordinations, etc…) comme les associations féministes. Par ailleurs, ces dernières privilégient davantage le travail de plaidoyer à la mobilisation de rue.

C’est pourquoi la démarche d’ATEC mérite d’être saluée. En participant au 1er mai, l’association s’attaque à la « naturalisation » du travail domestique (c’est-à-dire son essentialisation comme travail féminin) pour en faire un véritable enjeu social. ATEC affirme ainsi avec force que le travail, sous toutes ses formes, est un terrain de lutte féministe, et qu’il doit être valorisé. L’intérêt suscité par cette initiative et la couverture médiatique qui en a découlé peuvent contribuer à bousculer les schémas patriarcaux rigides, tant dans la société que dans les structures du mouvement ouvrier. Il appartient désormais aux organisations syndicales de s’emparer de ces enjeux essentiels si elles souhaitent réellement mobiliser les travailleuses dans leurs rangs.

La réflexion ainsi que l’action autour du travail domestique doivent toutefois être élargies, dans une société où l’offensive capitaliste néolibérale accentue le fardeau des tâches domestiques assumées par les femmes, en particulier les femmes des classes populaires. Il est donc nécessaire de dépasser le cadre libéral défendu par les institutions internationales comme l’ONU, qui enferme ce travail dans la sphère privée et les relations familiales.

La reproduction sociale, condition structurelle de l’accumulation capitaliste

La question du travail domestique fait partie intégrante de la réflexion et des revendications portées par les féministes issues des courants qui analysent l’oppression des femmes d’un point de vue de classe depuis les années 1970, d’abord en Occident, puis plus récemment dans le Sud global. En étendant l’analyse marxiste de la production capitaliste à la sphère domestique, des autrices militantes telles que Leopoldina Fortunati, Mariarosa Dalla Costa, Silvia Federici, ou Selma James ont posé les bases de la théorie de la reproduction sociale.

Cette approche met en lumière le rôle fondamental du travail reproductif – qui englobe le travail domestique, la procréation et les soins – dans la société capitaliste. Elle révèle que le foyer est le « centre névralgique »[2] de production de la force de travail, cette marchandise essentielle à l’accumulation capitaliste. Silvia Federici[3] souligne que, bien qu’il soit perçu comme une activité individuelle et privée, le travail reproductif constitue en réalité « une forme de travail social » créatrice de valeur, qui « permet d’extraire davantage de force de travail des travailleurs après que celle-ci a été augmentée grâce à l’incorporation du travail ménager des femmes », fournissant ainsi aux capitalistes « deux travailleurs pour le prix d’un ».

En d’autres termes, le capitalisme repose structurellement sur le travail domestique, dont les principaux bénéficiaires sont les capitalistes eux-mêmes, « qui ont économisé des milliards grâce au travail non rémunéré effectué par des générations de femmes »[4].

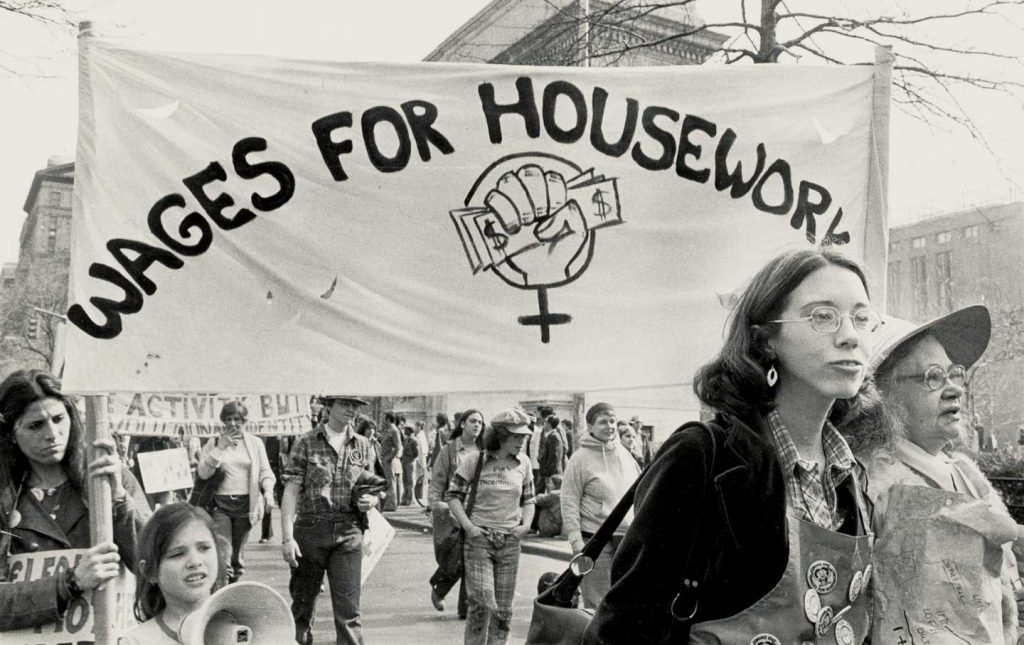

Dans les années 1970, la Campagne du salaire au travail ménager (Wages for Housework Campaign) a introduit pour la première fois ces enjeux dans le débat public, aux Etats-Unis et en Italie. Son objectif : exposer les mécanismes sur lesquels s’appuie le système capitaliste, à savoir la quantité de travail qu’il extraie et qu’il exploite gratuitement. Avec des slogans tels que « Ils disent que c’est de l’amour, nous disons que c’est du travail non payé », les féministes ont mené la lutte pour la réduction du temps de travail, mais également pour un revenu de base et pour l’accès à des services publics comme les crèches.

Pour Tithi Bhattacharya, la théorie de la reproduction sociale invite à élargir notre conception de la classe ouvrière au-delà des seuls travailleurs et travailleuses rémunérés. Cette perspective permet d’étendre le terrain de la lutte au-delà des seules revendications de hausses salariales ou d’amélioration des conditions de travail, afin de rompre avec des décennies de réductionnisme économique. Une telle relecture s’impose d’autant plus à l’ère du néolibéralisme, où l’offensive du capital dépasse largement le cadre du travail productif — par exemple à travers les attaques contre les droits des salarié·es et la répression syndicale — pour s’étendre à la sphère de la reproduction sociale : les politiques d’ajustement structurel et d’austérité, telles que la privatisation des services publics ou la libéralisation des prix des biens essentiels, en sont des manifestations concrètes.[5]

La grève féministe : quand les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête

Si le travail domestique constitue l’un des piliers invisibles de l’économie capitaliste, il doit également être placé au centre des luttes pour l’émancipation du travail dans son ensemble. C’est dans cette perspective qu’est née l’idée de la grève féministe comme point de convergence stratégique. Reprise et réinventée par les féministes de la quatrième vague – apparue au début des années 2010 en réaction aux violences sexistes et sexuelles – la grève est devenue un outil de mobilisation puissant.

En Amérique du Sud, l’un des foyers les plus dynamiques de cette nouvelle vague féministe, les grèves du 8 mars ont conjugué massivité et radicalité. Ces mobilisations ont permis de mettre en lien les violences de genre avec les logiques d’accumulation capitaliste : la grève féministe visibilise ainsi les formes de travail précaires, informelles, domestiques, migrantes qui sont aujourd’hui au cœur des nouveaux mécanismes d’exploitation et d’extraction de valeur propres à la mondialisation néolibérale. Ce sont précisément ces formes de travail qui alimentent la précarisation croissante des conditions de vie de la majorité des populations à travers le monde.

Pour une perspective véritablement émancipatrice sur le travail des femmes au Maroc

Le combat féministe autour du travail domestique ne peut se limiter à la revendication d’une simple égalité au sein du foyer. Il doit s’attaquer aux mécanismes structurels qui sous-tendent l’exploitation des femmes, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique. Cette lutte ne peut être dissociée d’un combat plus large pour l’amélioration globale des conditions de vie des femmes, en particulier celles des classes populaires.

Le capitalisme, en fragmentant les expériences féminines, oppose travail reproductif non rémunéré et travail salarié, créant ainsi des lignes de division entre les femmes elles-mêmes. Il est impératif que les féministes déconstruisent ces barrières. Car contrairement au discours dominant – porté par l’Etat et les institutions internationales comme l’ONU ou la Banque mondiale – le travail salarié n’est pas nécessairement synonyme de libération.

Dans le contexte de la mondialisation néolibérale, les femmes du Sud global – y compris les femmes au Maroc – sont massivement intégrées au marché du travail dans des conditions précaires, comme main-d’œuvre bon marché dans l’industrie, les services, l’éducation, la santé, etc., à travers les politiques dites « d’inclusion » ou « d’autonomisation économique ». Pour les femmes en milieu rural, l’intégration au marché du travail va de pair avec la dépossession des femmes de leurs sources traditionnelles d’autonomie (la terre, l’eau, et l’agriculture vivrière). Mais le salaire, insuffisant pour couvrir les besoins fondamentaux, agit bien souvent comme un piège : au lieu d’ouvrir un chemin vers l’émancipation, il mène vers l’endettement / le microcrédit et crée ainsi une nouvelle forme de dépendance économique. L’endettement pousse à son tour les travailleuses à déléguer une partie du travail domestique et de soin à d’autres femmes qu’elles emploient, perpétuant les mécanismes qui enferment les femmes dans une division du travail genrée, et qui se joue de plus en plus sur des lignes raciales (avec le recours au travail des femmes migrantes).

Un programme de lutte véritablement émancipateur doit revendiquer la réappropriation collective des richesses créées par les femmes, que ce soit à travers leur travail salarié faiblement rémunéré et/ou à travers leur travail gratuit. Il doit exiger la socialisation des activités de soin, en garantissant un accès universel à des services publics de qualité : crèches, santé, éducation, mais aussi santé reproductive pour toutes les femmes, sans discrimination.

Un tel programme doit également inclure le droit au logement digne, l’amélioration des salaires, et des conditions de travail décentes. Il doit s’opposer aux logiques qui privent les populations locales de leurs terres et de leurs ressources, et défendre des conditions concrètes d’autonomie économique et sociale pour les femmes, en les protégeant de la dépendance au marché et aux formes d’exploitation qu’il génère.

Un tel programme ne peut se limiter à un plaidoyer adressé à l’État pour influencer les politiques publiques, car il doit intégrer une critique structurelle de l’État lui-même, en tant qu’instrument qui perpétue la domination de classe et l’oppression de genre. C’est par la lutte sur le terrain, portée collectivement, que pourront être arrachées de réelles avancées sociales. Cette lutte doit tisser des liens entre femmes au foyer, travailleuses salariées et femmes migrantes, en reconnaissant la diversité de leurs expériences, mais aussi la convergence des oppressions qu’elles subissent dans le cadre du système capitaliste patriarcal.

Par: Ines Jabrane et Fatima Zahra El belghiti

[1] HCP, La femme marocaine en chiffres (2024)

[2] Leopoldina Fortunati, L’Arcane de la reproduction (1981, traduction française 2022)

[3] Dans la préface à l’édition française de L’Arcane de la Reproduction (Lepoldina Fortunati).

[4] Silvia Federici, Grève du travail reproductif et construction de communs reproductifs, dans « Travail gratuit et grèves féministes » (2020)

[5] Tithi Bhattacharya, Social Reproduction Theory: Remapping class, recentering oppression (2017)