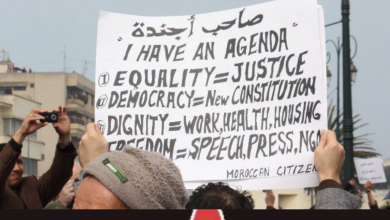

تم تقديم مشروع قانون مالية سنة 2026 في سياق اجتماعي متفجر. منذ 27 شتنبر 2025، احتشد الشباب المغربي في عدة مدن تحت راية حركة 212GenZ، للمطالبة بالصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية. وقد وجهت هذه المطالبات مباشرة إلى الملكية، حيث رفض الشباب الاعتراف بحكومة عزيز أخنوش كطرف شرعي للمفاوضات وطالبوا باستقالتها. استغلت المَلكية الأمر وأظهرت أنها من استجاب لمطالب الشباب، حيث سبقت توجيهاتُ المجلس الوزاري (الذي يرأسه الملك) مجلس الحكومة (الذي يرأسه رئيس الحكومة) في الحديث عن رفع ميزانيتي الصحة والتعليم.

لكن عرض مشروع قانون المالية يأتي أيضًا في ظل مناخ من الغضب الشعبي الأوسع نطاقًا، الذي تميز بتحركات في العديد من المدن – لا سيما أݣادير والصويرة وتيزنيت وأزيلال وبني ملال وزاكورة – ضد التدهور الشديد في قطاع الصحة العامة. أدى النقص الحاد في البنية التحتية والمعدات والموظفين-ات الطبيين-ات إلى مآسٍ إنسانية، منها وفاة ما لا يقل عن ثماني نساء حوامل خلال أسبوع واحد في شتنبر أثناء إجراء عمليات قيصرية في مستشفى الحسن الثاني في أݣادير.

في الوقت نفسه، نشأت عدة تحركات احتجاجية في المناطق القروية في الأشهر السابقة لحراك جيل- زد، على غرار ”مسيرة الكرامة“ في آيت بوݣماز (نواحي أزيلال) في يوليو 2025 حين خرج السكان مطالبين بإنهاء العزلة، وتوفير وصول حقيقي إلى الخدمات الصحية والتعليم العام الجيد والبنية التحتية.

تندرج جميع هذه النضالات في نفس الدينامية: السعي الجماعي إلى الكرامة الاجتماعية ورفض سياسات التقشف التي تمليها المؤسسات المالية الدولية.

لذلك كان خطاب الملك أمام البرلمان في 10 أكتوبر 2025 موضع ترقب شديد، حيث غذَّى الأمل في إيجاد حل سياسي للأزمة الاجتماعية ومطالب الشباب. هذا الحل جاء في النهاية من خلال مشروع قانون المالية لعام 2026 حيث أعلنت الحكومة عن عدة إجراءات، قُدمت في الأعلام على أنها استجابة لمطالب حركة 212GenZ:

140 مليار درهم مخصصة للصحة والتعليم (بزيادة تزيد عن 18٪ مقارنة بعام 2025)؛ 27.000 مناصب جديدة؛ 41 مليار درهم لتعزيز الحماية الاجتماعية؛ 10 مليارات درهم لبرنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن؛ وإطلاق ”جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة“ التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.

قانون مالية 2026: استمرار في نفس السياسات التي فجَّرت نضالات جيل- زد

ومع ذلك، فإن التحليل التفصيلي لهذا القانون يظهر أنه يحافظ على جوهر السياسات النيوليبرالية التي تم تنفيذها منذ برنامج التكيف الهيكلي لعام 1983، والتي تم توسيعها منذ بداية العهد الجديد. في الواقع، لا تزال الدولة ترى إلى القطاعين بمنظور استهداف الفئات الهشة الأقل قدرة على الولوج، أي الإبقاء على نفس السياسات النيوليبرالية في القطاعين مع التدخل ببرامج مستهدِفة (الحماية الاجتماعية، المساعدات المباشرة) لدعم أكثر الأسر فقرا التي لا تستطيع الولوج بالأداء إلى الخدمتين، مع الإبقاء على نفس السياسات التي تُنتج المآسي الاجتماعية التي تسعى تلك البرامج إلى تخفيف وقعها على الأكثر فقرا.

على الرغم من عمق الأزمة الاجتماعية، تصر الدولة على اتباع نموذج اقتصادي موجه نحو تلبية مصالح رأس المال المحلي والأجنبي، مع اعتماد جانب اجتماعي محدود وموجَّه. أما الرد الرئيسي على الغضب الشعبي فيظل قمعياً.

- قطاع الصحة

خصص مشروع قانون مالية 2026 مبلغ 42 مليار درهم لقطاع الصحة، أي بزيادة قدرها 30٪ مقارنة بعام 2025. ويتمثل الهدف المعلن للدولة في ”تعزيز الولوج العادل لخدمات صحية ذات جودة لفائدة الفئات الهشة“، من خلال تشغيل المستشفيات الجامعية في أݣادير والعيون، وتجديد 90 مستشفى، ومواصلة إعادة تأهيل مرافق الرعاية الصحية الأولية.

ترافقت هذه الاستثمارات مع خلق 8.000 منصب مالي، مقابل متوسط سنوي يتراوح بين 5.500 و6.500 في السنوات الأخيرة. ورغم أن الإعلام الرسمي يصور هذه الإعلانات على أنها إنجازات مهمة، إلا أنها ليست كافية لعكس الاتجاه الأساسي: فقد أدت عدة عقود من الإصلاحات النيوليبرالية إلى انسحاب الدولة تدريجياً وتسليع قطاع الصحة. في الواقع، يخصص المغرب حالياً حوالي 7-8٪ من ميزانيته للصحة، وهو ما يقل بكثير عن المتوسط العالمي (11٪) وتوصيات منظمة الصحة العالمية، التي توصي بجهود تتراوح بين 10٪ و15٪.

يعكس النقص المزمن في الاستثمار في الصحة العامة استراتيجية متعمَّدة لمراجعة دور الدولة. فقد تحولت الدولة، تحت وقع الإصلاحات النيوليبرالية المضادة، من مزود للخدمات العامة إلى مجرد مخطِّط للسياسة العامة في القطاع، معتمدة من جهة على “المجموعات الصحية الترابية” ومن جهة أخرى على القطاع الخاص بشكل متزايد، ومبررة ذلك بخطاب يجعله ”شريكاً استراتيجياً“. وقد تجسد هذا التوجه في سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى إنشاء سوق حقيقي للصحة، يجذب المستثمرين. تقوم سياسة الدولة في قطاع الصحة العمومي على منطق دعمه “مؤقتا” حتى يكون قادرا على منافسة القطاع الخصوصي! وهو ما صرَّح به عزيز أخنوش أمام البرلمان، بقول: “إن الدعم المالي من الدولة للمجموعات الصحية سيمتد لثلاث سنوات، وبعد ذلك فليتنافس القطاعان العام والخاص” [28 نوفمبر 2023، https://www.youtube.com/watch?v=cNNBH88wvHc&t=8s]. وقد أدى مجمل سياسة الدولة إلى تقوية القطاع الصحي الخصوصي على حساب القطاع الصحي العمومي، ما يجعل المنافسة بينهما غير متكافئة بشكل مطلق.

منذ عام 1999، تخلت الدولة عن مجانية الرعاية الصحية العامة – وهو تغيير تم إقراره بموجب المرسوم المشترك بين وزارة الصحة ووزارة المالية والخوصصة رقم 10-04 لعام 2004. ومنذ ذلك الحين، أصبحت تكلفة الخدمات الصحية متوافقة مع معايير الشركات الخاصة، مما شكل خطوة حاسمة في تسليع القطاع. بعد ذلك، أقر القانون الإطاري رقم 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات، الصادر في عام 2011، التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما مهد الطريق لتدخل متزايد للقطاع الخاص في المستشفيات العامة. وقد حقق القانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب (ظهير 19 فبراير 2015) ترجعا جديداً بالسماح بدخول مستثمرين من القطاع الخاص إلى العيادات، مما أدى إلى تسريع عملية تركيز وتسويق القطاع بحجة ”جعله أكثر جاذبية للاستثمار“. في هذا السياق، ظهرت وازدهرت مجموعات خاصة مثل Akdital، التي تعد رمزًا للخصخصة المتسارعة لنظام الرعاية الصحية.

والنتائج واضحة: في حين أن 59٪ من الأطباء كانوا يمارسون عملهم في القطاع العام في عام 2011، لم يتبق منهم سوى 47٪ في عام 2020. واليوم، 90٪ من مرافق الرعاية الأولية هي مرافق خاصة، ويضم القطاع الخاص ما يقرب من 15.000 سرير، أي أكثر من ثلث الطاقة الاستيعابية الوطنية للمستشفيات. ومع ذلك، لم يؤد هذا التوسع إلى سد النقص في الأطباء، الذي يقدر بـ 47.000 طبيب في عام 2023 وفقًا لمجلس الأعلى للحسابات، ومن المتوقع أن يتفاقم. في حين تتدهور الصحة العامة، تشهد الصحة الخاصة نموًا مذهلاً، يتجلى في دخول شركة Akdital إلى البورصة في عام 2022. وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو المستفيد الأكبر من السياسات الصحية العامة – ومن تعميم التأمين الصحي الإجباري – حيث أن ما يصل إلى 80٪ من الإنفاق الصحي في المغرب يذهب الآن إلى مقدمي الخدمات الخاصة. [https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/04/22/au-maroc-la-sante-se-privatise_6229249_3234.html]

إن ضمان رعاية صحية عامة جيدة ومتاحة للجميع يتطلب أكثر من مجرد زيادة ميزانية مؤقتة، إنه يتطلب التخلي عن المنطق النيوليبرالي الذي يوجه السياسات العامة في مجال الصحة منذ عقود. فالزيادات في الميزانية جارية على قدم وساق، وليست حديثة مشروع قانون المالية الحالي، فقد سبق لرئيس الحكومة أن صرَّح، ثلاثة أشهر قبل النضالات الأخيرة بما يلي: “تجسيدا لهذه الرؤية الطموحة، بذلت الحكومة جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصة بشكل غير مسبوق، إذ انتقلت من 19.7 مليارات درهم عام 2021 إلى 32.6 مليارات درهم عام 2025، أي بزيادة تفوق %65 خلال الولاية الحكومية الحالية” [7 يوليوز 2025، https://www.facebook.com/watch/?v=1134991085136933]، إلا أن السياسة النيوليبرالية في القطاع تجعل تلك الزيادات مجرد قطرة في محيط.

- قطاع التعليم

خصص مشروع قانون المالية لعام 2026 مبلغ 97 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة قدرها 13٪ عن العام السابق. وتهدف هذه الميزانية إلى ”تحسين الولوج والارتقاء بجودة التعليم، ومحاربة الهدر المدرسي لا سيما بالنسبة لأطفال الدواوير النائية“، من خلال تسريع خارطة الطريق للطفولة المبكرة وتوسيع نموذج المدارس الرائدة.

يستحوذ قطاع التعليم على معظم المناصب الجديدة التي خصصتها الدولة للقطاعين: من أصل 27.000 منصب تم الإعلان عنها، أكثر من 19.000 منصب مخصص للتعليم. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذه المناصب لم تخصص للوظيفة المركزية، بل للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، نتيجة للمراجعة الشاملة للوظيفة العمومية في قطاع التعليم التي بدأت في عام 2015 وأسفرت عن موجة أولى من التوظيف بالعقدة على نطاق واسع في نونبر 2016، أي خارج نطاق النظام الأساسي للوظيفة العمومية لوزارة التربية والتكوين لعام 2003. أدى إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي-ات قطاع التربية والتكوين، الذي شجعه البنك الدولي في تقرير صدر عام 2017 وحث على إضفاء الطابع الجهوي على الوظيفة العمومية بشكل منهجي، إلى إضعاف وضع الأساتذة- ات، وهو ضعف لا تزال شغيلة التعليم تكافح ضده. ونفس سياسة تفكيك علاقات الشغل القارة وتهميش الموظفين-ات، هذه يجري تطبيقها في قطاع الصحة مع المجموعات الصحية الترابية.

تستمر عملية التحويل إلى الوظيفة الجهوية: تمثل وزارة التربية والتعليم ما يقرب من 62٪ من المناصب المالية التي تم إلغاؤها في ميزانية الدولة منذ عام 2015، مقابل 9٪ فقط من المناصب التي تم إنشاؤها، وفقًا لتقرير الموارد البشرية لقانون المالية لعام 2026. وهذا التدهور في النظام الأساسي للتعليم يهدد جاذبية القطاع العام ويفتح الطريق أمام توسع الأستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

إن الوظيفة الجهوية ونقص الاستثمارات في قطاع الصحة هما نتيجة لخيارات سياسية تهدف إلى تفكيك التعليم العام، بدأت منذ تقرير البنك الدولي لعام 1995، الذي حث الدولة على خفض تمويلها وجعل الأسر تتحمل تكاليف التعليم. وقد استُخدم هذا التقرير كأساس لجميع الإصلاحات اللاحقة في القطاع، بدءاً بإصلاح عام 1996 والميثاق الوطني للتربية والتكوين لعام 1999، اللذين مهدا الطريق لتسليع التعليم.

وبالتالي، على الرغم من ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 75٪ إلى 96.8٪ بين عامي 2000 و2017، ومعدل الالتحاق بالمدارس الثانوية من 46٪ إلى 63٪ خلال نفس الفترة، كانت المكاسب أكثر وضوحًا في القطاع الخاص، ولا تزال الفوارق بين القرى والمدن كبيرة. ارتفع العرض في التعليم الابتدائي الخاص من 3.6٪ في عام 1990 إلى 15.94٪ في عام 2016، وأدى دخول العديد من الشركات الخاصة المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع، من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، إلى تعزيز منطق الخوصصة والتفاوتات الإجتماعية. [Privatisation de l’éducation au Maroc : un système à deux vitesses. Internationale de l’Education (2020)]

أما مشروع المدرسة الرائدة، الذي يعد الركيزة الأساس لـ “خارطة الطريق 2022/2026″ للوزارة، فهو يمثل خطوة اضافية لتسليع المدرسة العمومية. ويقدم آليات إدارة مستوحاة من القطاع الخاص، قائمة على الأداء والقدرة التنافسية والربحية. ويؤكد هذا النموذج على هشاشة الأساتذة- ات من خلال ربط وظائفهم- هن بمعايير الإنتاجية، مع تعزيز النظام التعاقدي والوظيفة الجهوية. ومن خلال إدخال علامات الجودة والمنافسة بين المؤسسات، يحول هذا المشروع المدرسة إلى مساحة للتنافس بدلاً من خدمة عمومية قائمة على المساواة. كما تشجع الاستقلالية الإدارية والمالية الممنوحة للمدارس الرائدة على انسحاب الدولة تدريجياً وتفتح الطريق أمام تسريع عملية خوصصة قطاع التعليم.

ميزانية تركز على المشاريع الكبرى على حساب الاحتياجات الاجتماعية الأساسية

على الرغم من الزيادة الملحوظة في الميزانيات المخصصة للصحة والتعليم، لا يمثل مشروع قانون المالية لعام 2026 أي خروج عن التوجهات الاقتصادية التي تشكل أساس التنمية في المغرب منذ عدة عقود، وفي نفس الوقت مفجر النضالات الاجتماعية، وضمنها الأخيرة التي خاضها الشباب تحت راية جيل- زد. يواصل مشروع قانون مالية 2026 نفس المنطق الذي يعطي الأولوية للمشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية، التي غالباً ما تُقدم على أنها محركات للنمو، لكن آثارها الاجتماعية تظل هامشية.

ومن بين هذه المشاريع الرائدة تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مدينة مراكش، وتوسعة وتحديث المطارات على مستوى خمس مدن، مواصلة إنجاز أشغال ميناء الداخلة الأطلسي الجديد ومواصلة إنجاز ميناء الناظور غرب المتوسط كمنصة لوجستيكية إقليمية.

وهكذا، في عام 2026 كما في السنوات السابقة، لن تمثل الميزانية الإجمالية للصحة والتعليم حتى ثلث الميزانية المخصصة للمشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية، والتي تهدف، حسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، إلى ”توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة“. في الواقع، تستفيد من هذه الاستثمارات بشكل أساسي قلةٌ من المستثمرين الأجانب والمحليين، في حين تظل القطاعات الأساسية التي تمس ملايين المواطنين- ات في المرتبة الثانية. كما أنها تساهم في زيادة الدين العام وتعزيز التبعية، مع زيادة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية.

فقد أظهر العديد من الدراسات والتقارير العامة أن القطاع الخاص لا يساهم إلا بشكل هامشي في التنمية الاجتماعية للبلاد. ولا يترجم النمو الاقتصادي، المدفوع بقوة بالاستثمار العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى تحسن في الظروف المعيشية أو إلى تقليص التفاوتات، بل على العكس.

هذا الوضع مقلق لأن الدولة تواصل مضاعفة الحوافز الضريبية والإعفاءات والإعانات لصالح الشركات الكبرى في إطار الميثاق الوطني للاستثمار، دون أن تطلب في المقابل التزامات اجتماعية أو مجالية فعلية.

لا يشكل مشروع قانون المالية لعام 2026 أي خروج عن المنطق النيوليبرالي. ويستمر المسؤولون في الحديث عن أن الثمار الاجتماعية (وضمنها التشغيل) أمر لن يأتي من القطاع العمومي، بل من القطاع الخاص القادر وحده على خلق الثروة. وهو ما يعاكس الوقائع على الأرض والحقائق التاريخية. المشكل الحقيقي ليس في الاستثمار العمومي، بل في طبيعة الاستثمار العمومي القائم حاليا في المغرب؛ استثمارات ضخمة في البنية التحتية تجمِّد قسما كبيرا من الثروة الوطنية على شكل رأسمال ثابت، أو ما يُطلَق عليه “الرأسمال الصبور”. وهو استثمار يتهرب منه القطاع الخاص لأنه لا يُكسبه أرباحا آنية ويقوم على مجازفة طويلة الأمد. لذلك تتكلف به الدولة بخلفية أنها تجهز البنية التحتية التي سيستعملها الاستثمار الخاص في إنتاج الثروة، وهو ما لم يحدث، واعترف به شكيب بنموسى، في عام 2019، الذي كان حينها رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، في مقابلة مع صحيفة ”L’Economiste“، بتاريخ 9 ديسمبر 2019، بأن ”لقد خذلتنا النيوليبرالية“ [نجيب أقصبي (أبريل 2024)، “الاقتصاد المغربي تحت سقف من زجاج، من البدايات إلى أزمة كوليد- 19″، ترجمة نور الدين سعودي، المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية- عدد 36، سلا- المغرب، ص 209]

لقد مرَّ وقت طويل كانت فيه للقطاع العام أدوارٌ إنتاجية وقادرة على خلق مناصب الشغل، وهو ما وصفه ميشيل روسي كالآتي: “لقد تقمصت الإدارة شخصية رجل الصناعة والتاجر والفلاح” [ميشيل روسي (1991)، “المؤسسات الإدارية المغربية”، تعريب إبراهيم زياني بالتعاون مع المصطفى أجدبا ونور الدين الرواي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء- المغرب، 1993، ص 79]. لكن عقودا من الإصلاحات النيوليبرالية المضادة قلَّصت أدوار القطاع العام تلك، رافعة راية القطاع الخاص، التي أعلنت الدولة بعد تلك العقود أنه “خذلها”، ورغم ذلك لا تزال تعوِّل عليه، وليس في المسألة أي تناقض في العقيدة النيوليبرالية التي تتبناها الدولة.

المديونية أولوية قانون المالية مقارنة بالصحة والتعليم

خدمة الدَّين ركن من أركان القانون التنظيمي التنظيمي رقم 130.13 الذي يؤطر صياغة قوانين المالية. ففي الوقت الذي تنص مادته 58 على “محدودية نفقات الموظفين”، فهي تخص خدمات الديون بهذا الاستثناء: “غير أن الاعتمادات المتعلقة بالنفقات المرتبطة بالدين العمومي… لها طابع تقديري. يمكن أن تتجاوز هذه النفقات المخصصات المقيدة في البنود المتعلقة بها”. ويتبين هنا أولوية الدولة: خدمة الديون لها الأسبقية على خدمة الحاجات الاجتماعية للسكان.

ولنقارن بين نفقات الدولة الاجتماعية (التعليم والصحة) ومبلغ الاعتمادات المفتوحة في ما يتعلق بنفقات الدين العمومي كما وردت في مشروع قانون مالية 2026:

تعزيز القدرات القمعية للدولة، في مناخ يتسم بتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية

يعكس قانون المالية تعزيزًا ملحوظًا في نفقات الدولة في وظائفها السيادية ذات الطابع القمعي، ولا سيما تلك التي تقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

تستفيد وزارة الداخلية من 13.000 مناصب مالية جديدة، أي 56٪ من إجمالي الوظائف العمومية التي تم إنشاؤها في قانون المالية. تعكس هذه المخصصات رغبة السلطات في تعزيز القمع. ويمثل هذا زيادة بنسبة 41٪ مقارنة بعام 2025، مما يدل على زيادة ملحوظة في الجهود المبذولة لتأمين الأراضي ومراقبتها.

تواصل ميزانية الدفاع الوطني مسارها التصاعدي: 124 مليار درهم في عام 2024، 133 مليار في عام 2025، و57 مليار في عام 2026 مخصصة لشراء وإصلاح المعدات العسكرية، ودعم الصناعة الوطنية للدفاع. ويأتي هذا التطور في إطار استراتيجية تحديث الجهاز العسكري والسيادة الصناعية في مجال الدفاع.

كما تم تعزيز ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالتزامن مع إنشاء 2.020 منصب جديد، أي ضعف المتوسط المسجل في السنوات السابقة.

إن إعطاء الأولوية للإنفاق على الأمن والدفاع كأولويات استراتيجية للسياسة المالية يخلق توتراً مع التوقعات الاجتماعية. في الواقع، فإن زيادة الموارد المخصصة للوظائف القمعية تأتي على حساب القطاعات الاجتماعية، ولا سيما التعليم والصحة، التي لا تزال تواجه احتياجات هيكلية كبيرة.

خاتمة

لا يهدف هذا التحليل لقانون المالية إلى أن يكون شاملاً، لكنه يسلط الضوء على التناقض العميق بين الخطاب الانتصاري للحكومة — التي تقدم نفسها على أنها تستمع إلى مطالب الشباب والملحّات الاجتماعية — وواقع الإصلاحات والاستثمارات التي تم القيام بها فعلياً. ويظهر أن مشروع قانون المالية لعام 2026 يندرج في إطار استمرارية عدة عقود من السياسات النيوليبرالية التي نُفذت تحت تأثير المؤسسات المالية الدولية، والتي قلصت تدريجياً الدور الاجتماعي للدولة لتعزيز تدخلها في خدمة المصالح الخاصة، الوطنية والأجنبية على حد سواء.

وتجسد الإصلاحات الأخيرة في قطاعي الصحة والتعليم — مثل النظام الأساسي الجديد في التعليم، ومشروع المدارس الرائدة، وإنشاء المجموعات الصحية الترابية — هذا التوجه نحو انسحاب الدولة لصالح منطق خوصصة وتسليع الخدمات العمومية.

كما أن الاستثمارات المعلنة في هذين القطاعين لا تزال غير كافية إلى حد كبير مقارنة بتوصيات المنظمات الدولية، التي توصي بتخصيص ما بين 15٪ و 20٪ من النفقات العامة للتعليم (اليونسكو) وما بين 10٪ و 15٪ للصحة (منظمة الصحة العالمية).

ومع ذلك، فإنه حتى زيادة كبيرة في الاستثمارات العامة لن تتمكن من كسر النموذج الحالي دون إعادة صياغة شاملة للإطار القانوني. وينبغي أن يهدف هذه التحول إلى إعادة تأكيد دور الدولة المركزية باعتبارها الضامن والمزود الرئيسي للخدمات الاجتماعية، وإعادة إرساء وظيفة عمومية قائمة على استقرار الوظيفة وكرامة الأجور، والرجوع عن الآليات التي شجعت على التسليع التدريجي للصحة والتعليم.

بقلم: إناس جبران وعلي أموزاي